L’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) touche de nombreux hommes avec l’âge, entraînant des symptômes urinaires gênants. Face à cette pathologie fréquente, de nouvelles approches thérapeutiques émergent pour offrir des alternatives à la chirurgie conventionnelle. Parmi celles-ci, l’embolisation de la prostate suscite un intérêt croissant dans la communauté médicale. Cette technique mini-invasive vise à réduire le volume prostatique en obstruant sélectivement les artères alimentant la glande. Mais peut-elle réellement rivaliser avec les méthodes chirurgicales éprouvées ? Examinons en détail les principes, les techniques et les résultats de cette approche innovante.

Principes de l’embolisation prostatique artérielle (EPA)

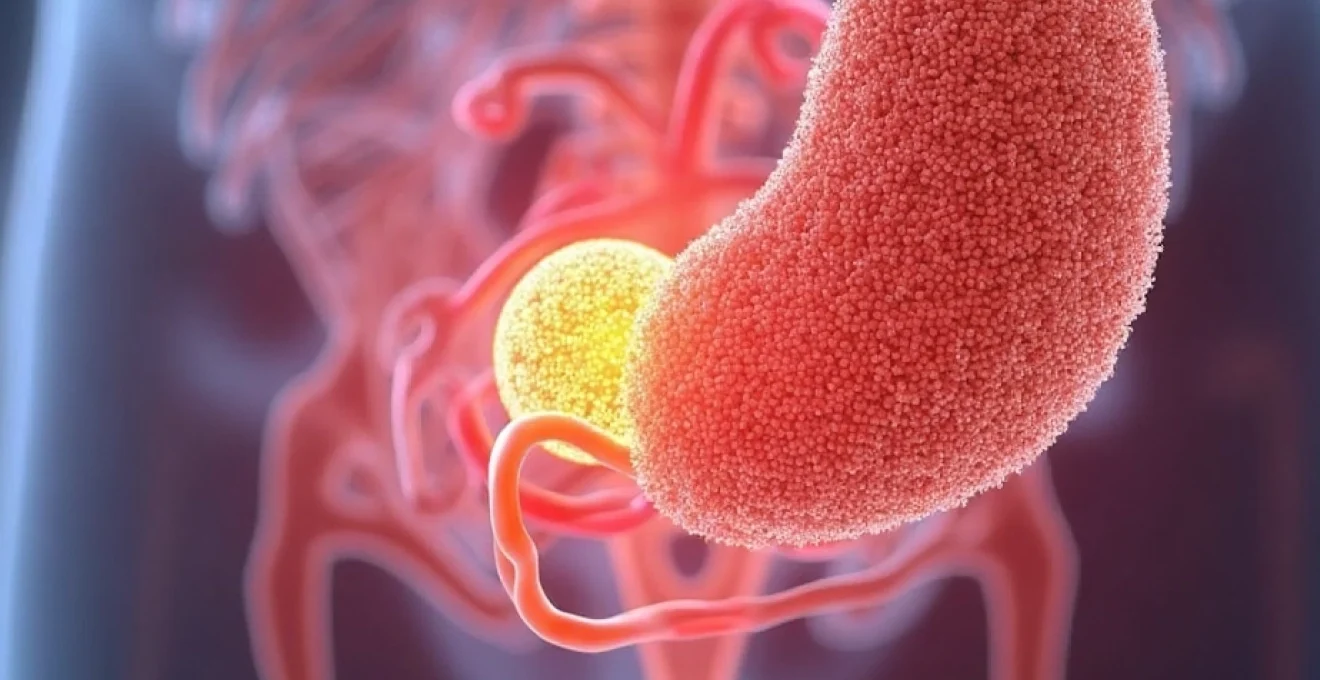

L’embolisation prostatique artérielle (EPA) repose sur un principe simple mais ingénieux : priver la prostate hypertrophiée d’une partie de son apport sanguin pour entraîner une réduction de son volume. Cette technique s’inspire des procédures d’embolisation utilisées depuis longtemps en radiologie interventionnelle pour traiter diverses pathologies vasculaires.

Concrètement, l’EPA consiste à introduire un cathéter fin dans une artère, généralement au niveau de l’aine ou du poignet, puis à le guider jusqu’aux artères prostatiques sous contrôle radiologique. Une fois en position, le radiologue injecte des microparticules qui vont obstruer sélectivement ces vaisseaux. Privées d’une partie de leur irrigation sanguine, les cellules prostatiques vont progressivement s’atrophier, entraînant une diminution du volume glandulaire.

L’un des avantages majeurs de l’EPA réside dans son caractère ciblé et mini-invasif . Contrairement à la chirurgie conventionnelle qui nécessite une résection directe du tissu prostatique, l’embolisation agit de manière indirecte en modulant la vascularisation de la glande. Cette approche permet de préserver l’intégrité anatomique de la prostate tout en réduisant son volume et son effet obstructif sur les voies urinaires.

Techniques d’imagerie et de cathétérisme dans l’EPA

La réussite de l’EPA repose en grande partie sur la précision des techniques d’imagerie et de cathétérisme employées. Ces méthodes ont considérablement évolué ces dernières années, permettant d’optimiser la procédure et d’en améliorer les résultats.

Angiographie sélective des artères prostatiques

L’angiographie sélective constitue la première étape cruciale de l’EPA. Elle permet de cartographier précisément l’anatomie vasculaire de la prostate, qui peut présenter d’importantes variations d’un patient à l’autre. Le radiologue injecte un produit de contraste iodé dans les artères iliaques internes et réalise des acquisitions d’images à haute résolution pour identifier les branches alimentant spécifiquement la prostate.

Cette étape requiert une expertise pointue, car les artères prostatiques sont souvent de petit calibre et peuvent avoir des origines variables. L’utilisation de systèmes d’imagerie avancés, comme l’angiographie rotationnelle 3D, permet d’obtenir une visualisation détaillée de l’arborisation vasculaire et facilite le guidage du cathéter.

Embolisation super-sélective avec microcathéters

Une fois les artères prostatiques identifiées, le radiologue procède à leur cathétérisme super-sélectif à l’aide de microcathéters. Ces dispositifs extrêmement fins, d’un diamètre inférieur à 1 mm, permettent de naviguer dans les vaisseaux de petit calibre avec une grande précision. L’objectif est de positionner l’extrémité du cathéter au plus près du parenchyme prostatique pour optimiser l’efficacité de l’embolisation.

La manipulation de ces microcathéters requiert une dextérité particulière et une connaissance approfondie des techniques de cathétérisme. Le radiologue doit être capable de s’adapter aux variations anatomiques et aux éventuelles tortuosités vasculaires rencontrées.

Choix des agents embolisants : microsphères vs. particules

Le choix de l’agent embolisant joue un rôle déterminant dans le succès de la procédure. Deux grandes catégories de matériaux sont couramment utilisées : les microsphères calibrées et les particules non sphériques.

- Les microsphères calibrées offrent l’avantage d’une taille homogène et contrôlée, permettant une embolisation plus prévisible et reproductible.

- Les particules non sphériques, généralement moins coûteuses, peuvent offrir une meilleure pénétration distale dans le lit vasculaire prostatique.

- Le choix entre ces deux options dépend souvent de l’expérience du radiologue et des caractéristiques spécifiques du patient.

La taille des particules utilisées est généralement comprise entre 100 et 500 microns. Un calibre trop petit risquerait de provoquer une embolisation trop distale et potentiellement délétère, tandis qu’un calibre trop important pourrait limiter l’efficacité de la procédure.

Contrôle per-procédural par cone-beam CT

L’utilisation du cone-beam CT (CBCT) pendant la procédure représente une avancée majeure dans la réalisation de l’EPA. Cette technologie permet d’acquérir des images tridimensionnelles de haute résolution en temps réel, offrant plusieurs avantages :

- Vérification précise du positionnement du cathéter avant l’injection des particules

- Détection précoce d’éventuelles anastomoses à risque avec les organes adjacents

- Évaluation immédiate de la distribution des particules dans le parenchyme prostatique

- Possibilité d’ajuster la stratégie d’embolisation en cours de procédure si nécessaire

Le CBCT contribue ainsi à améliorer la sécurité et l’efficacité de l’EPA, en permettant une embolisation plus ciblée et en réduisant le risque de complications liées à une diffusion non souhaitée des particules.

Indications et contre-indications de l’EPA

Bien que prometteuse, l’EPA ne convient pas à tous les patients souffrant d’HBP. Il est essentiel de bien définir ses indications et contre-indications pour optimiser les résultats et minimiser les risques.

Hyperplasie bénigne de la prostate réfractaire

L’EPA trouve sa principale indication chez les patients présentant une HBP symptomatique réfractaire au traitement médical. Ces hommes souffrent généralement de symptômes urinaires modérés à sévères, avec un impact significatif sur leur qualité de vie. L’embolisation peut être envisagée lorsque les traitements médicamenteux (alpha-bloquants, inhibiteurs de la 5-alpha réductase) n’apportent pas une amélioration suffisante ou sont mal tolérés.

Les candidats idéaux à l’EPA présentent généralement :

- Un volume prostatique supérieur à 40 cm³

- Un score IPSS (International Prostate Symptom Score) supérieur à 8

- Un débit urinaire maximal inférieur à 12 mL/s

- Une qualité de vie altérée par les symptômes urinaires

Il est important de noter que l’EPA peut également être proposée en première intention chez certains patients désireux d’éviter une intervention chirurgicale ou présentant des contre-indications à celle-ci.

Patients à haut risque chirurgical

L’EPA représente une option particulièrement intéressante pour les patients considérés comme à haut risque chirurgical. Il peut s’agir d’hommes âgés, présentant des comorbidités importantes (cardiopathies, troubles de la coagulation) ou ayant des antécédents rendant la chirurgie conventionnelle plus risquée. Le caractère mini-invasif de l’embolisation, réalisable sous anesthésie locale, offre une alternative séduisante pour cette catégorie de patients.

De plus, l’EPA peut être envisagée chez les patients sous anticoagulants, pour lesquels l’arrêt du traitement en vue d’une chirurgie pourrait être problématique. La procédure d’embolisation ne nécessite généralement pas de modification majeure du traitement anticoagulant, réduisant ainsi les risques thromboemboliques associés à son interruption.

Anatomie vasculaire complexe: un défi pour l’EPA

L’anatomie vasculaire du patient joue un rôle crucial dans la faisabilité et le succès de l’EPA. Certaines configurations anatomiques peuvent rendre la procédure techniquement difficile, voire impossible. C’est notamment le cas en présence de :

- Tortuosités importantes des artères iliaques ou prostatiques

- Sténoses ou occlusions des axes artériels d’accès

- Variations anatomiques majeures de la vascularisation prostatique

- Anastomoses significatives avec les organes adjacents (vessie, rectum)

Une évaluation préopératoire minutieuse de l’anatomie vasculaire, généralement par angioscanner, est donc indispensable pour sélectionner les candidats appropriés à l’EPA et anticiper d’éventuelles difficultés techniques.

Contre-indications absolues et relatives

Malgré ses avantages, l’EPA présente certaines contre-indications qu’il convient de respecter pour garantir la sécurité des patients. On distingue des contre-indications absolues et relatives :

Les contre-indications absolues incluent la présence d’un cancer de la prostate, une infection urinaire active, une allergie sévère aux produits de contraste iodés, et une insuffisance rénale avancée.

Les contre-indications relatives, quant à elles, comprennent :

- Un volume prostatique inférieur à 40 cm³

- La présence d’un lobe médian proéminent

- Des antécédents de chirurgie pelvienne majeure

- Une athérosclérose sévère des artères iliaques

Ces contre-indications relatives doivent être évaluées au cas par cas, en pesant les bénéfices potentiels de l’EPA face aux risques encourus.

Résultats cliniques comparatifs: EPA vs chirurgie conventionnelle

L’efficacité de l’EPA par rapport aux techniques chirurgicales conventionnelles fait l’objet d’un intérêt croissant dans la littérature scientifique. Plusieurs études comparatives ont été menées ces dernières années, permettant de mieux cerner les avantages et les limites de cette approche innovante.

Amélioration des symptômes urinaires (score IPSS)

L’un des principaux critères d’évaluation de l’efficacité des traitements de l’HBP est l’amélioration des symptômes urinaires, généralement mesurée par le score IPSS (International Prostate Symptom Score). Les études comparatives montrent que l’EPA permet une réduction significative du score IPSS, avec des résultats globalement comparables à ceux de la résection transurétrale de la prostate (RTUP), considérée comme le gold standard chirurgical.

Une méta-analyse récente portant sur 18 études a révélé une diminution moyenne du score IPSS de 17,5 points à 12 mois post-EPA, contre 19,3 points pour la RTUP. Bien que légèrement inférieure, cette amélioration reste cliniquement significative et satisfaisante pour la majorité des patients.

Réduction du volume prostatique à long terme

La réduction du volume prostatique constitue un objectif important du traitement de l’HBP. L’EPA a démontré son efficacité dans ce domaine, avec une diminution moyenne du volume prostatique de 20 à 30% à 6 mois post-procédure. Cette réduction tend à se maintenir dans le temps, avec des études de suivi à long terme montrant une stabilité des résultats jusqu’à 3-5 ans après l’intervention.

Comparativement, la RTUP permet généralement une réduction plus importante et immédiate du volume prostatique (40 à 60%). Cependant, l’avantage de l’EPA réside dans son caractère progressif et moins traumatique, préservant mieux l’intégrité anatomique de la glande.

Taux de ré-intervention et de complications

Le taux de ré-intervention constitue un indicateur important de l’efficacité à long terme d’un traitement. Les données actuelles suggèrent un taux de ré-intervention légèrement plus élevé après EPA qu’après RTUP, de l’ordre de 10-15% à 5 ans contre 5-10% pour la chirurgie conventionnelle.

En termes de complications, l’EPA présente un profil de sécurité favorable :

- Taux de complications majeures inférieur à 1%

- Risque d’incontinence urinaire quasi-nul

- Absence de risque de sténose urétrale post-opératoire

- Syndrome post-embolisation transitoire (fièvre, douleurs pelviennes) dans 10-15% des cas

La RTUP, bien que globalement sûre, expose à un risque plus élevé de saignements per-opératoires, d’incontinence urinaire transitoire et de sténose urétrale.

Impact sur la fonction sexuelle et l’éjaculation

L’impact sur la fonction sexuelle représente un enjeu majeur dans le choix du traitement de l’HBP. L’EPA présente un avantage significatif en termes de préservation de la fonction sexuelle et éjaculatoire. Contrairement à la RTUP, qui peut entraîner une éjaculation rétrograde dans 50 à 70% des cas, l’embolisation n’affecte généralement pas la qualité de l’éjaculation. De plus, plusieurs études ont rapporté une amélioration de la fonction érectile chez certains patients après EPA, possiblement liée à la réduction des symptômes urinaires et à l’amélioration de la qualité de vie globale.

Ces résultats peuvent varier selon les individus et que des études à plus long terme sont nécessaires pour confirmer ces tendances encourageantes.

Évolution des techniques d’EPA: innovations récentes

Le domaine de l’embolisation prostatique artérielle connaît une évolution rapide, avec l’émergence de nouvelles techniques visant à améliorer la précision, l’efficacité et la sécurité de la procédure.

Embolisation prostatique assistée par robot

L’intégration de systèmes robotiques dans la réalisation de l’EPA représente une avancée prometteuse. Ces dispositifs permettent un contrôle plus précis du cathéter, facilitant la navigation dans les vaisseaux tortueux et réduisant potentiellement le temps de procédure. Certains centres pionniers ont commencé à utiliser des plateformes robotiques telles que le système Magellan, avec des résultats préliminaires encourageants en termes de succès technique et de réduction de l’exposition aux radiations pour l’opérateur.

Approche transradiale vs transfemorale

Traditionnellement réalisée par voie fémorale, l’EPA voit se développer l’approche transradiale, qui consiste à accéder aux artères prostatiques via l’artère radiale au niveau du poignet. Cette technique présente plusieurs avantages potentiels :

- Réduction du risque de complications au point de ponction

- Mobilisation plus précoce du patient après la procédure

- Amélioration du confort global pour le patient

Bien que techniquement plus exigeante, l’approche transradiale gagne en popularité, notamment grâce au développement de cathéters spécifiquement conçus pour cette voie d’abord.

Nouveaux agents embolisants biodégradables

La recherche sur les agents embolisants évolue rapidement, avec un intérêt croissant pour les matériaux biodégradables. Ces nouveaux agents, tels que les microsphères de gélatine ou d’acide polylactique, offrent l’avantage d’une obstruction temporaire des vaisseaux, permettant potentiellement une revascularisation partielle de la prostate après la phase initiale d’atrophie. Cette approche pourrait réduire le risque de complications à long terme tout en maintenant l’efficacité du traitement.

Perspectives d’avenir et place de l’EPA dans l’arsenal thérapeutique urologique

L’embolisation prostatique artérielle s’impose progressivement comme une option thérapeutique crédible dans la prise en charge de l’hyperplasie bénigne de la prostate. Son caractère mini-invasif, sa préservation de la fonction sexuelle et son profil de sécurité favorable en font une alternative séduisante à la chirurgie conventionnelle pour de nombreux patients.

Cependant, plusieurs questions restent en suspens et orienteront les recherches futures :

- Quelle est l’efficacité à très long terme (>10 ans) de l’EPA ?

- Peut-on identifier des biomarqueurs prédictifs de la réponse au traitement ?

- Comment optimiser la sélection des patients pour maximiser les bénéfices de la procédure ?

La standardisation des techniques d’EPA et la formation des radiologues interventionnels joueront un rôle crucial dans la diffusion de cette approche. Des efforts sont également nécessaires pour intégrer pleinement l’EPA dans les recommandations de pratique clinique et les parcours de soins des patients souffrant d’HBP.

En définitive, l’embolisation prostatique artérielle ne remplacera probablement pas totalement la chirurgie conventionnelle, mais elle s’inscrit comme un complément précieux dans l’arsenal thérapeutique urologique. Son développement illustre parfaitement l’évolution vers des approches de plus en plus personnalisées et mini-invasives dans la prise en charge des pathologies prostatiques. L’avenir dira si l’EPA parviendra à s’imposer comme le nouveau gold standard pour certains sous-groupes de patients, ouvrant la voie à une médecine de précision dans le domaine de l’urologie interventionnelle.